Айтишникам нашли новое применение в России

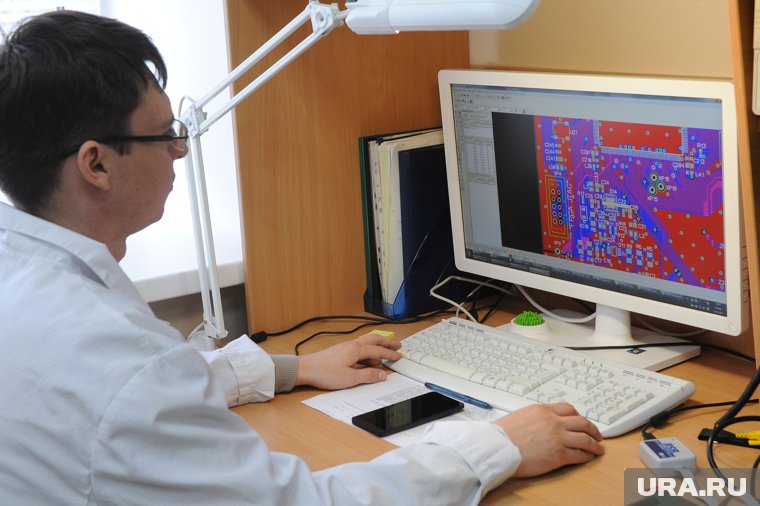

Работа с современным промышленным оборудованием требует высокой квалификации

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Айтишникам нашли новое применение в России. На встрече с директором Петербургского тракторного завода Сергеем Серебряковым 25 февраля премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что промышленности нужны специалисты, способные работать на высокотехнологичных производствах, — это позволит вывести отрасль на новый уровень. Но нужно обеспечить связь системы образования с промышленностью. Эксперты говорят, что это тот случай, когда можно совместить желание ребенка развиваться в цифровых технологиях, и сократить дефицит инженерных кадров.

«Решать вопросы образования, которое связано с прикладными, технологическими производственными процессами, сложно. Поскольку на сегодня без участия таких компаний, как ваша, построить систему обучения в серьезной передовой инженерной школе невозможно.

Поэтому взаимодействие передовых инженерных школ с компаниями — будущими заказчиками кадров — очень важно для того, чтобы понимать, что нужно в плане технических требований той или иной компании, которая будет ждать выпускников», — сказал Мишустин.

Без участия крупных предприятий сложно выстроить работу передовых инженерных школ, отметил премьер-министр Михаил Мишустин

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Премьер также акцентировал внимание на проекте «Профессионалитет». Необходимо, чтобы учреждения среднего профессионального образования были глубоко интегрированы в предприятия, которые производят современную, передовую продукцию, занимаются научно-исследовательскими и конструкторскими разработками, подчеркнул председатель правительства. В свою очередь, предприятие как работодатель должно понимать, как готовят его потенциальных будущих сотрудников.

Серебряков рассказал о создании на заводе системы непрерывной практики, которую, по его мнению, можно распространить на территории всей страны. «Мы изъяли определенную штатную численность из структуры цеха, наполнили ее студентами рабочих специальностей и начали выполнять производственный план. Это был первый шаг. Потом надо было перестроить систему самого обучения, чтобы постоянное количество ребят могло выходить на практику в производственные цеха. Затем все это трансформировалось в систему, когда мы уже смотрим: если молодой человек готов к работе, — включаем его в штат предприятия, и он параллельно учится», — поделился опытом директор ПТЗ.

Средний возраст сотрудника ПТЗ за 10 лет сократился почти вдвое

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

По словам Серебрякова, руководству предприятия удалось серьезно поднять профессиональный уровень сотрудников предприятия и омолодить коллектив. Десять лет назад средний возраст рабочих составлял около 60 лет, сейчас — 33 года. 70% штата, в том числе операторы станков с числовым программным управлением — люди с высшим образованием. «Когда молодой человек работает на станке с ЧПУ (либо сварочный робот, либо механообрабатывающий станок), растет его квалификация, он получает навыки программирования, наладки, подтягивается до уровня знания технологий. А это уже фактически высшее образование», — отметил Серебряков.

Внедрение цифровых решений и новых технологий обеспечивают повышение производительности труда, заметил Мишустин. «На сегодня это одна из основных задач для достижения национальных целей развития», — добавил премьер.

Производственные процессы за последние годы сильно изменились и требуют кадров с соответствующей подготовкой. Поэтому предприятия озаботились омоложением коллективов и обучением специалистов нового поколения, говорит руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.

«На заводах появляется новейшее и очень сложное оборудование. На нем может и должен работать только человек с высокой квалификацией, просто прийти и встать за такой станок нельзя. Поэтому усложняются требования к профессиональной подготовке как на уровне высшего, так и среднего образования», — комментирует эксперт.

Диалог с работодателями нужен, чтобы вузы понимали, каких специалистов нужно готовить

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оторванность системы образования от потребностей производств давно стала проблемой, и единственный способ ее решить — выстраивать взаимодействие работодателей и образовательных организаций, отмечает собеседник URA.RU. Диалог между предприятиями, вузами и колледжами также дает понять, на подготовку специалистов какого профиля сделать упор, чтобы они были востребованы.

Участие крупных компаний в образовании — международный тренд, объясняет директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Не только учебные заведения, но и сам бизнес организует под свое производство учебный процесс, и это дает большой положительный эффект. Для России это особенно актуально в условиях дефицита трудовых ресурсов», — сказал эксперт.

Новые знания и компетенции нужны, чтобы создавать товары, востребованные в экономике будущего, добавил Остапкович. «Мы можем сколько угодно денег направить на создание таких чипов, как делает Тайвань, но мы их не создадим, потому что не умеем. Надо учиться делать новую продукцию — это и есть тот самый технологический суверенитет», — отметил экономист.

Высокотехнологичные производства требуют знаний и навыков из IT-сферы, говорит научный руководитель Национального центра физии и математики, экс-президент Российской академии наук Александр Сергеев. Интерес к IT-специальностям остается стабильно высоким, к инженерным — значительно ниже. «Мы много, много критикуем, что айтишники уезжают, мы им льготы даем, чтобы они вернулись. Но ведь, когда мы говорим об инженерах будущего, и даже о рабочих будущего, специалистов будущего, нужно понимать, что IT-навыки должны быть у каждого очень серьезными. Современное производство уже совсем другое, там стоят новые машины, роботы, и важно, чтобы дети и родители при выборе специальности это понимали. Возможно, стоит „айтишное“ образование больше адаптировать к промышленности, потому что главным в ней становится умение работать с цифровыми технологиями и системами», — заключил экс-глава РАН.

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.