Валдайский клуб готовит «инструкцию» для многополярного мира

Декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Анастасия Лихачева рассказала каким будет мир будущего

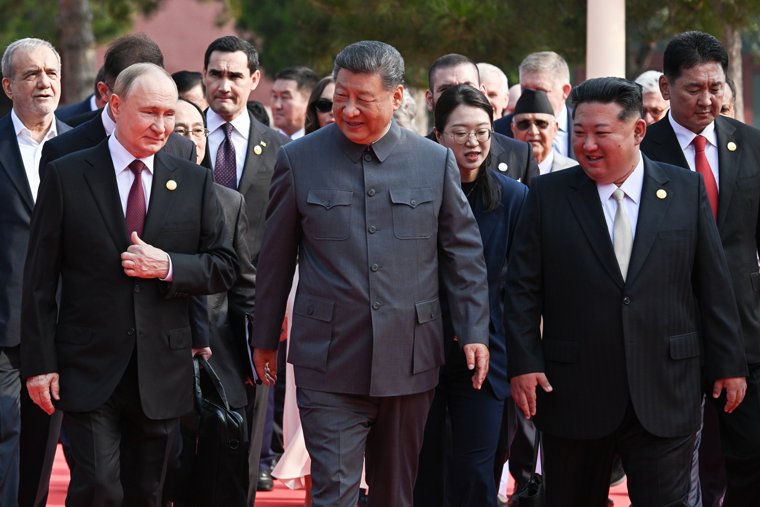

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Эксперты Валдайского клуба собираются написать «инструкцию по применению» для многополярного мира. Сделать это будет непросто, призналась в интервью URA.RU декан факультет мировой экономики и мировой политики ВШЭ Анастасия Лихачева. По ее словам, во-первых, США не намерены делить лидерство ни с Россией, ни с Китаем. Во-вторых, страны глобального Юга, которые поддержали идею Владимира Путина о многополярности, не спешат полностью примыкать к кому-то одному из этого мощного трио.

«Инструкция» для многополярности

- Еще в 2007 году, в своей Мюнхенской речи президент Путин сказал, что однополярная модель неустойчива. А какой мир лучше, какой более устойчив?

Президент РФ Владимир Путин еще в 2007 году заявил о нестабильности однополярного мира

Фото: Роман Наумов © URA.RU

- На мой взгляд, сейчас вопрос стоит не о том, что лучше и к чему нам было бы полезно стремиться, к скольки полюсам — это всегда некие умозрительные конструкции. Важнее понять, что делать с тем количеством полюсов и их возможностями, которые уже сложились.

Когда заговорили о многополярности, исходили из того, что это лучше, чем однополярность. И это действительно так и с точки зрения математики, и с точки зрения политической науки. Но при этом не учитывалось, что многополярность не означает многоголосную гармонию.

Как выстроить такую гармонию, когда полюсов много, когда у них разные цели на разных этапах, когда между ними есть конфликт интересов — вот это самый актуальный вопрос в международной жизни. От этого зависит все остальное: войны и их урегулирование, альтернативные финансы или одна-две валюты — это все производные многополярной системы.

- Это как раз отражает тему нынешнего заседания клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению»?

- Да, именно так. Думаю, что в «инструкции», которую планируют написать на заседании Валдайского клуба, будет сформулирован пункт о том, что для всех участников международной деятельности работы прибавится. Не нужно думать, что можно один раз договориться, найти какое-то стационарное решение, расслабиться и дальше заниматься своими делами. Так точно не получится. И это видно по высокой активности первых лиц государств: они встречаются по самым разным поводам, придают большое значение участию в крупных саммитах, проведению телефонных переговоров.

Это важный показатель того, что мир находится в системе ручной настройки. Это очень сложно, очень трудоемко, но отказаться от этого, вернуться в однополярный мир, отдать какой-то одной стране бразды управления, мол, разбирайтесь с этим, как хотите, никто не готов.

Доминанта в многополярном мире

- Президент Путин по итогам визита в Китай заявил, что контуры многополярного мира сложились. Но, признаться, сложно представить какое-то равенство стран, учитывая экономический, политический, наконец, военно-технический вес государств. Может ли многополярность быть без доминанты?

По мнению Анастасии Лихачевой, равенство в многополярном мире - это признание суверенитета и уважение ко всем государствам

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

- Доминанта есть всегда. Это иллюзия, что в мире все страны равны. Они весьма условно равны по своему статусу суверенных государств. Но никто не исходит из того, что государства равны по своему экономическому потенциалу, по своим силовым возможностям — этим как раз они отличаются. Если какие-то страны или экономики в десятки, а иногда и в сотни раз превышают по своей мощи другие страны, говорить, что они влияют на мир одинаково, — это глупость.

- В современном мире есть множество разных международных организаций. А среди них есть ли та, что больше всего соответствуют пониманию многополярности?

- То, в какой модели позиционирует себя БРИКС плюс, — это сильно созвучно с логикой объективных процессов, которые описывают наш мир: демографические и экономические процессы, темпы экономического роста, численность молодежи и так далее. Это вполне отражает определенные доминанты по разным категориям, по разным показателям.

В то же время, если мы посмотрим на инициативы, которые были выдвинуты на саммите ШОС в Тяньцзине, — это тоже очень похожие истории, в которых подчеркивается позитивная повестка: давайте содействовать развитию, давайте находить на это деньги, давайте не будем навязывать друг другу свое мнение и так далее. Этот рефрен про неодинаковость государств, значимость интересов и признание того, что эти интересы могут быть разные, звучит в разных международных организациях. Другое дело, что переход к практическим шагам в этой сфере очень сложен, скажем деликатно.

«Столпы» Евразии

- Вы упомянули саммит ШОС… Все мировые СМИ во время его проведения облетели кадры с Путиным, Си и Моди. Эту встречу назвали «союзом слона, дракона и медведя». Насколько этот союз способен поддерживать баланс в мире?

Встреча лидеров России, Индии и Китая в Тяньцзине - это еще не союз, считает Анастасия Лихачева

Фото: Роман Наумов © URA.RU

- Назвать это союзом можно, конечно, только на уровне лозунгов. Пока это не союз ни в экономическом, ни в военно-политическом смыслах. Между Пекином и Нью-Дели много разногласий. Но у них есть намерение сделать так, чтобы Евразия последовательно и мирно развивалась.

Если смотреть по цифрам: на троих у нас население примерно 3,2 миллиарда человек, по общему количеству ядерных боезарядов нам вообще нет равных в Евразии. Казалось бы, живи и работай.

Но политические разногласия, неготовность сделать единую ставку, поставить все на этот союз, ограничивает совокупный потенциал России, Индии и Китая и в Евразии, и в мире.

- Некоторые эксперты добавляют к этой тройке КНДР. Как высоко вы оцениваете роль Северной Кореи в мире? Ну или хотя бы в Азии?

- КНДР — это очень самобытный игрок и в мире, и на нашем континенте. Для России это и экономический фактор: Северо-Восточная Азия является одним из главных регионов выхода в мир — и торговым, и экономическим, и инвестиционным. Это, безусловно, и военный фактор: с точки зрения обеспечения жесткой безопасности — для Японии, для Южной Кореи, для США, да и для Китая и России, в общем, тоже.

Вместе с тем это и идеологический фактор, постулирующий, что могут быть разные модели развития. Если на Корейском полуострове эти различия доведены до абсолютного контраста, то для остальных регионов признание того, что модели развития могут быть разные, — это некая новация.

Ведь предыдущие 40-50 лет вся философия так называемых Исследований развития (Development studies) развивалась по одному сценарию: все страны идут из пункта «а» в счастливую точку «б». При этом пункт «а» у стран в разной степени успешен или неуспешен, а вот пункт «б» у всех одинаковый. Но пример Северной Кореи показывает, что пункт «б» может быть разный. И это действительно очень глубокий слом понятий.

Глобальное управление — реальность или манифест

- А идея Си Цзиньпина о глобальном управлении, озвученная на ШОС, и идея многополярности Путина — это об одном и том же?

На саммите ШОС лидер КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой глобального управления

Фото: Роман Наумов © URA.RU

- Эта идея полностью коррелирует с идей Путина. Для России те постулаты, которые были озвучены в рамках инициативы председателя Си, — это очень важная поддержка в международном оркестре. Во многом это манифест признания реальности со стороны КНР, которая последние 25 лет очень системно пыталась реформировать и адаптировать к реальности уже существующие институты так называемой Бреттон-Вудской системы, институты глобального и регионального управления, где ведущую роль играли Соединенные Штаты как глобальный лидер. Но эти реформы не преуспели.

Инициатива о новом глобальном управлении — это признание того, что надо действовать по-другому. Это то, о чем с 2007 года говорил Владимир Путин, в том числе это постулировалось на саммите БРИКС в Казани в 2024 году.

- Идея Си, как и идея о многополярности, в любом случае требует определенного времени на воплощение в жизнь?

- Абсолютно точно. Это не произойдет здесь и сейчас. Пока идея Си — это манифест, так как в ней нет никакой конкретики. Ждать, что в ближайший месяц появятся новые институты глобального управления, конечно, не стоит. Но это — мощная заявка на трансформацию позиции очень важного, крупного игрока. Это точно очень сильное изменение по сравнению с позицией предыдущих десятилетий, которая заключалась в том, чтобы попытаться трансформировать Международный валютный фонд, Всемирный банк, реформировать Совбез ООН и другие институты.

Биполярность вернулась?

- До декабря 1991 года считалось, что мир биполярен, и в нем два ключевых игрока — СССР и США. Сейчас ряд экспертов говорит, что мир возвращается к биполярности, но в другой конфигурации — США/Китай. Вы согласны с этим и с градацией по уровню экономической и военно-политической мощи стран?

Страны глобального Юга, та же Бразилия, вряд ли готовы примкнуть к одному из полюсов, считает Анастасия Лихачева

Фото: pixabay.com

- Я бы назвала это одним из сценариев будущего. Но сходу могу назвать страны с совокупным населением около 3,5-4 миллиарда человек (Россия, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Африки, отдельные страны Латинской Америки), которые вообще-то совершенно не хотят примыкать ни к одному полюсу. Они хотят развиваться, максимизируя возможности развития от взаимодействия с разными странами.

Понятно, что кому-то это нравится, кому-то не нравится, но почти четыре миллиарда человек — это много. И всех последовательно «поделить» довольно сложно.

Так называемый парадокс мощи, который заключается в том, что в мире просто стало больше людей, больше ВВП, больше производств, больше данных (больше в разы по экспоненте где-то за последние 30 лет), — это факт. Это очень сильно корректирует старую модель шахматной доски (концепция Збигнева Бжезинского, — ред.), где есть какой-то центр силы, который на все влияет.

По чисто военным показателям, то есть по способности не только защитить свою страну, но и уничтожить другие, России и США по-прежнему равных нет — мы несколько раз можем это сделать, учитывая просто ядерный потенциал наших стран. Но нельзя (да так и не делается) на переговорах каждый раз трясти своим ядерным потенциалом — так это не работает. Нужно учитывать и потенциал других стран, того же Китая: ядерные запасы у КНР меньше, но они постоянно модернизируются.

Мир, возможно, в отдельных сферах и движется к биполярности, но на этом пути сопротивление куда существеннее, чем это было в ХХ веке. А самое главное — возможности обеспечить амбиции этих четырех-пяти миллиардов человек у США и у Китая в полной мере нет, потому что всех осчастливить, конечно же, будет весьма затруднительно.

- А где все-таки Россия в новом мире? Мы — один из полюсов, или мы — единый полюс с Китаем?

Россия модернизирует дальневосточные порты для развития торговых связей со странами Азии и глобального Юга

Фото: Роман Наумов © URA.RU

- C точки зрения жесткой безопасности Россия, безусловно, — это один из двух главных полюсов: Россия/США. Это очень важный фактор. С точки зрения нашего взаимодействия с Китаем, говорить, что мы слились в таком симбиозе, мне кажется, неправильно, но точно, что это партнерство очень высокого уровня.

Китай активно взаимодействует со многими странами в мире. И Россия экономически прилагает очень много усилий для того, чтобы быть представленной и сотрудничать со странами Африки, Юго-Восточной Азии, потому что попытка остаться только в объятиях с Китаем может привести к негативным результатам. Мне кажется, это прекрасно понимают обе стороны. И это не в интересах ни России, ни Китая.

Что ждет США и Европу в многополярном мире

- Еще в феврале госсекретарь США Марко Рубио назвал однополярную систему аномальной и признал, что многополярный мир становится реальностью. В Штатах смирились с новой реальностью?

- Здесь, как говорится, следим за руками. США признают, что в мире стало больше полюсов влияния. Это очень серьезное изменение их риторики. Если сравнить ее с ситуацией 30-летней давности, когда был «однополярный момент», то есть система продержалась меньше 10 лет и совершенно точно окончилась 11 сентября 2001 года (теракт в США, — ред.), когда оказалось, что гегемону можно нанести очень серьезный удар на его же территории. Все-таки с исторической точки зрения на систему это не тянет.

Но США ни на секунду не отказываются от амбиций лидерства, дерутся и будут драться за него в тех стратегических областях, которые будут определять конкурентоспособность и экономический потенциал на десятилетия вперед. Конечно, их не радует, что у нас появились новые полюсы влияния.

Для США это жесточайшая конкуренция, и, признавая, что в мире стало больше центров силы, они не собираются отказываться от лидерства.

У президента США Дональда Трампа сугубо прагматичный подход к решению политических вопросов

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Они могут отойти только там, где не видят смысла оставаться. Возьмем историю с Гренландией: американские чиновники транслируют, что там очень много ресурсов, это важный центр, который и захватить не сложно и эксплуатировать дешево. С их стороны это очень рациональный, прагматичный, экономизированный подход к своей внешней политике, и он никуда не девается, а только усиливается.

- Опять же, непонятно, что будет через три года, когда в США вновь может смениться власть?..

- Может поменяться риторика, и она, конечно же, будет меняться. Вероятно, будет разрывание рубашек с заявлениями о ценности союзов. Но вообще-то администрация [экс-президента США Джо] Байдена санкциями против России и коалицией с Европой в санкциях против Россия делала ровно тоже самое, что делает сегодня администрация Трампа с тарифами. Поэтому в США будет меняться риторика, но никто там не будет стремиться улучшить жизнь союзников за счет Америки. Просто вопрос в том, как это будет «упаковываться».

- Понятно, что влияние США, даже если сократится, совсем не исчезнет. А каково место в многополярном мире Европы?

- Оно будет сползающее с точки зрения совокупного потенциала. Я не вижу факторов, которые усиливали бы конкурентные преимущества Евросоюза.

С политической точки зрения, они максимально замкнулись на дискуссиях о райском саде, и это объяснимо вызывает удивление и даже раздражение других стран, миллиардов людей, которые заняты своими внутренними вопросами. Попытка выстроить нормативное лидерство и быть светочем для всех, указывать, как надо жить, не особо работает.

Есть сферы, в которых Европа занимала твердые позиции. Но эти позиции очень быстро утрачиваются — и репутационно, и экономически. Например, в конце 2000-х ВВП Германии был в два разы выше ВВП Калифорнии. В 2023 году эти показатели сравнялись. И чудо возвращения экономики Германии к прежним высоким показателям не произойдет очень быстро.

То, что Европа берет курс на милитаризацию и попытку продать своим избирателям потенциальную войну с Россией, — это дорога к суициду.

Европа готовит себя к суициду, считает политолог Анастасия Лихачева

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Это такая бухгалтерская мобилизация: мы дадим здесь 20 миллиардов, там 200 миллиардов и еще триста, потому что мы готовимся к войне с Россией в 2030 году. Вот это сейчас основная стратегия европейской бюрократии, как сохранить лояльность своего электората и не обвалить до конца промышленное производство. Не сказать, что Европа раньше так не делала, но ни к чему хорошему это не приводило.

С кем глобальный Юг

- Страны глобального Юга, пусть и не хотят ни к кому напрямую примыкать, но ведь все равно оценивают, с кем сотрудничество надежнее — с Америкой, с Китаем или с Россией? Какие преимущества России перед США и КНР?

Военный потенциал России уникален, и это привлекает другие страны

Фото: Минобороны России

- Если сравнивать наши подходы, например, с США, Россия в большей степени подчеркивает признание различных подходов к моделям развития, к обустройству системы внутренней политики. И здесь мы во многом придерживаемся традиционных принципов: то, что происходит внутри одного государства, — это не вопрос других государств. Это очень важно. Китай, кстати, придерживается ровно таких же принципов, кроме нескольких своих «красных линий», связанных с Тибетом и с Тайванем — но в той же логике.

Если говорить о традиционных российских «активах», это — жесткая военная безопасность, уникальная роль на стратегических рынках продовольственной и энергетической безопасности, а в перспективе — и водной безопасности.

Ни США, ни Китай здесь не могут с нами соревноваться и в силу очень требовательных собственных внутренних рынков, и в силу того, что у них просто нет таких ресурсов, такой базы для экспорта подобного вида безопасности в другие страны.

- Наша живучесть привлекает других?

- Да, устойчивость, стрессоустойчивость — это, конечно, то, чего Россия добилась за последние 3,5 года санкций. Страна не просто не сломалась, а в общем-то, неплохо себя чувствует. Это, конечно, мощнейший сигнал и точка интереса для других стран.

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.